「外で遊ぼう」と言うと、泣いてしまうわが子を見て…

他の子は公園で元気に走り回っているのに、

うちの子は外に出ようとするだけで不機嫌――。

「発達に問題があるのかな」「このままでいいんだろうか」と、

不安を感じたことはありませんか?

実は、外遊びを嫌がる子には感覚・運動・人との関わり方など、

発達の特徴が関係していることがあります。

この記事では、子どもの発達支援に携わる作業療法士のパパが、

外遊びを苦手とする子どもの特徴と、親ができる関わり方をお伝えします。

あなたのお子さんはどうですか?外遊びが苦手な子の特徴チェック

以下のような様子、当てはまるものはありますか?

- 砂や土を触るのを嫌がる

- 公園に行こうとすると泣く・逃げる

- バランスをとるのが苦手でよく転ぶ

- 他の子どもが近づくと緊張して固まる

- 遊具に登るのを怖がる

- 風や音に過敏に反応する

- 外遊びに誘っても「やだ」と言ってすぐ帰りたがる

これらは、感覚過敏・運動への不安・対人不安などのサインかもしれません。

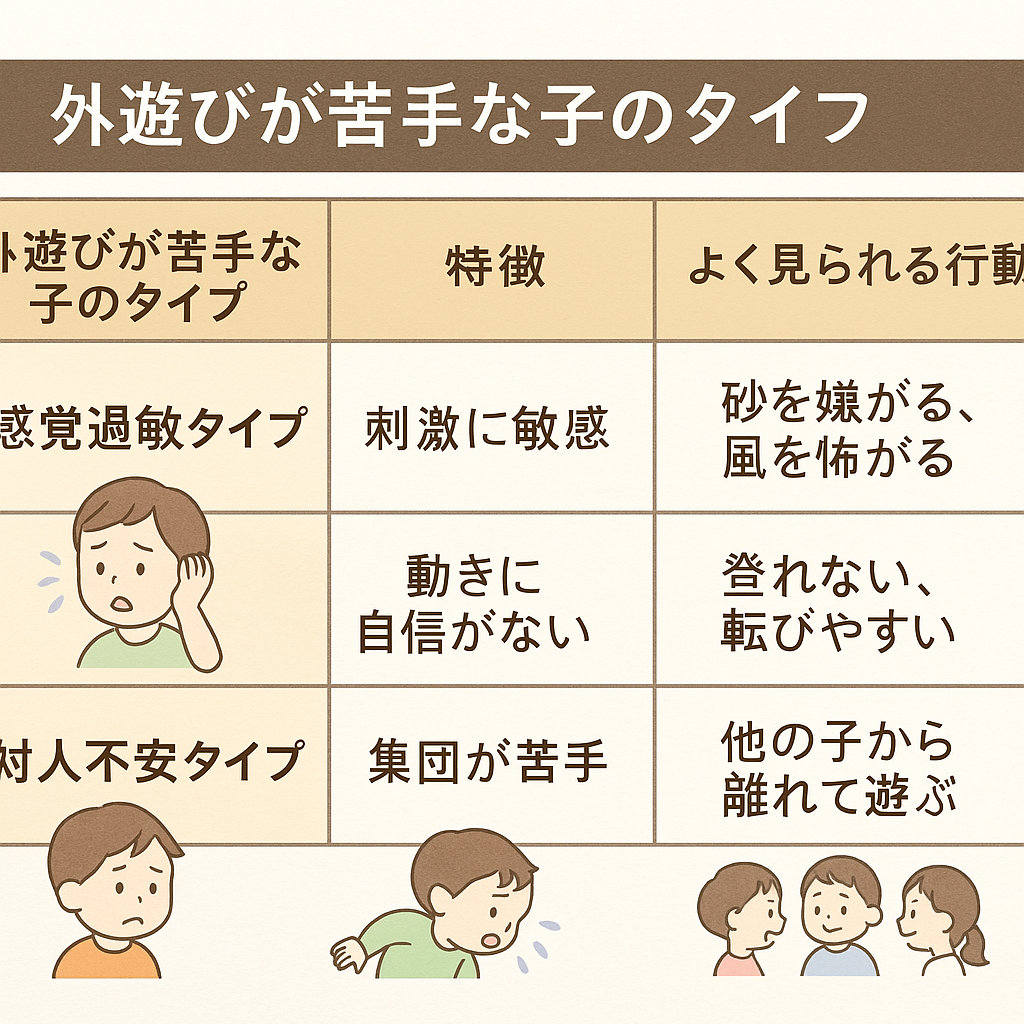

外遊びが苦手な子に多い3つの背景

1.感覚が敏感すぎる(感覚過敏)

- 砂のザラザラが「痛い」と感じる

- 外の音や風にびっくりしやすい

- 足が汚れるのがどうしてもイヤ

こうした子にとって、外は“刺激が強すぎる場所”。

無理に出そうとすると、強い拒否反応が出てしまうことがあります。

2.運動が苦手で自信がない

- よじ登りやジャンプが苦手

- 体幹やバランスの発達がまだ未熟

- 「できない」「怖い」と思いやすい

運動面で苦手意識があると、外遊びが“つらい場所”に。

うまくいかない経験の繰り返しは、自信の低下にもつながります。

3.人との関わりに不安がある

- 知らない子がいると近づけない

- 声をかけられると固まってしまう

- 集団が苦手で一人遊びを好む

こうした子は、外遊び=人に関わらなきゃいけない場所と感じてしまい、自然と距離をとる傾向があります。

無理に外で遊ばせなくてもいいんです

私も正直、最初は「なんで公園で遊んでくれないんだろう」って悩みました。

周りの子と比べてしまって、

イライラしたり、不安になったりすることもあって…。

でも、あるときふと気づいたんです。

「この子にはこの子の“今できる形”がある」って。

それからは、「外遊び=正解」じゃなく、

“その子にとって心地よい関わり方”を一緒に探そうって考えるようになりました。

作業療法士パパが考える、やさしい外遊びの工夫

1.まずは安心できる外の環境をつくる

- ベランダ、玄関先、家の前など

- 人が少ない時間帯に出る

- 音や風を遮れる服装(フードや帽子など)

“安全基地”を外にもつくることが第一歩になります。

2.感覚刺激は“調整できる形”で

- 砂遊び → 水を加えてやわらかく

- 手が汚れる → 手袋やスコップを使う

- 地面に座れない → レジャーシートを敷く

「触らないといけない」ではなく、「どうすればできそう?」と選択肢を増やすのがポイントです。

3.運動が苦手なら、室内で“できた!”を増やす

- クッション渡り・トンネルくぐり

- 布団山ジャンプ・バスタオルそり

- バランス遊びで体幹を育てる

外遊びにこだわらず、まずは動きの“土台づくり”を室内で楽しく。

4.わが家の“ちょこっと外遊び”実例

- 郵便ポストまでのお散歩

- 葉っぱや石を拾って観察

- ベランダでシャボン玉タイム

「長時間」「がっつり」じゃなくていい。

「ちょっと外に出た」という経験だけでも、子どもにとっては大きな一歩です。

よくある質問Q&A

Q:外で全く遊ばないのは問題?

A:いいえ。その子にとって安心できる遊び方をすればOK。外に出なくても、室内での工夫で発達を支えることは十分可能です。

Q:感覚過敏って、病院に相談するべき?

A:日常生活に支障が出ている場合は、発達外来や療育機関に相談を。ちょっとした不安でも、相談することで親の気持ちもラクになります。

まとめ|その子らしい「できた」を一緒に見つけていこう

外遊びが苦手=ダメ、ではありません。

子どもはそれぞれ「今できること」が違うだけ。

親ができるのは、「その子に合った関わり方を一緒に探してあげること」です。

作業療法士としても、パパとしても――

外遊びを通して「楽しい!」と感じられる時間が、少しずつ増えていくように。

そんな関わりをこれからも続けていきたいと思っています。