はじめに

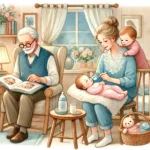

「かわいい孫のために、なにかしてあげたい」

そんな思いから育児を手伝おうとしたら、娘やお嫁さんにモヤっとされた…。

「昔はこうだったのに」「よかれと思ってやったのに」——気づけば、気まずい空気になっていたこと、ありませんか?

育児は、時代とともに考え方も大きく変わっています。

今は“親が主役”“夫婦で協力する”スタイルが主流で、祖父母の関わり方も少しずつ変化してきました。

このページでは、

- 今と昔の育児の違い

- やってしまいがちなNGサポート

- 喜ばれるサポートの工夫

- 孫との楽しい時間の過ごし方

- プレゼント選びのポイント

など、祖父母として“今どきの育児”にどう寄り添えばいいのかを一緒に考えていきます。

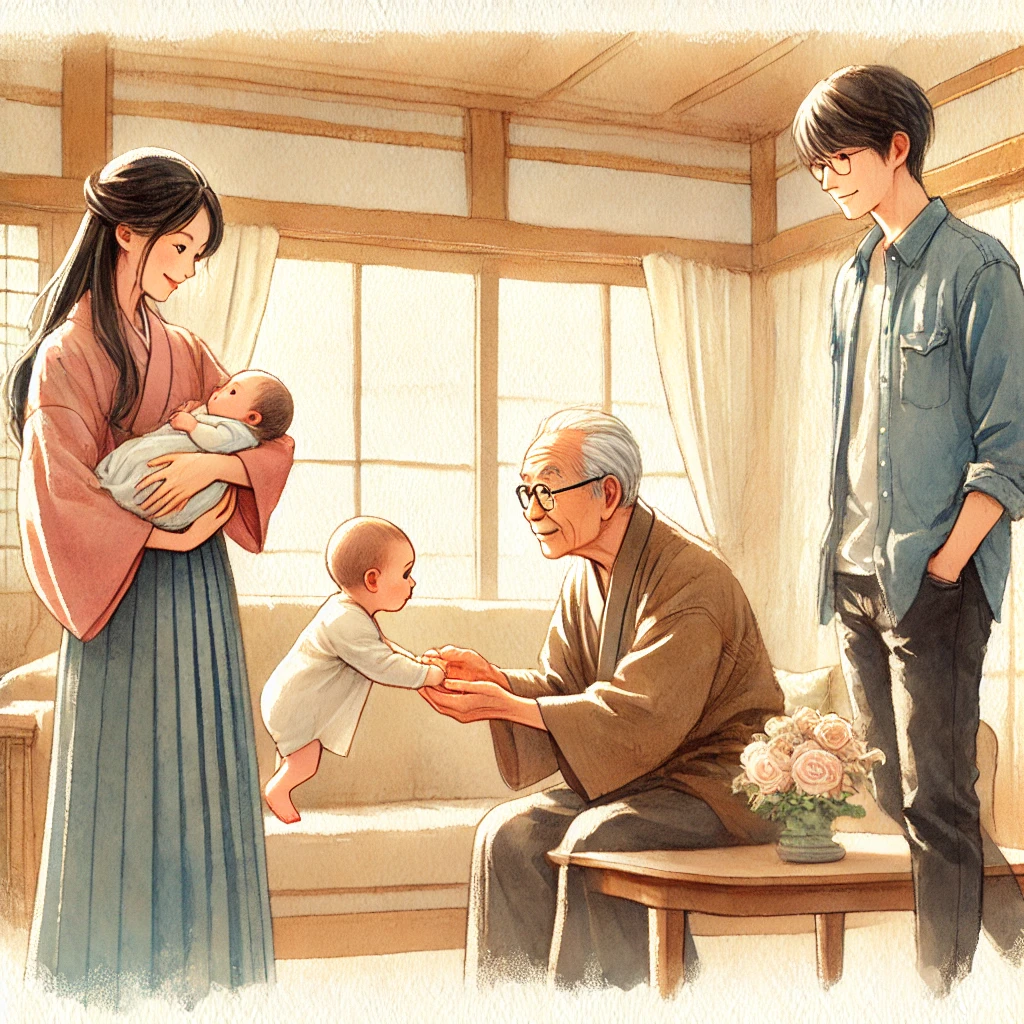

昔と今の子育てはどう違う?

「抱き癖がつくから、あまり抱っこしないほうがいい」

「早くおむつを外した方が子どものためになる」

「母親が育児の中心になるのが当たり前」

——こうした考え方、あなたにも馴染みがあるかもしれません。

でも、今の育児は大きく変わってきています。

たとえば…

- 抱き癖 → 今は「抱っこで愛着形成が深まる」とされ、たくさん抱っこすることが推奨されています。

- トイレトレーニング → 昔よりも「子どものペースに合わせて進める」考えが主流になり、2〜3歳以降にスタートする家庭も増えています。

- 食育 → 離乳食の進め方やアレルギー対応も昔よりかなり慎重になっています。

- 育児の担い手 → 父親の育児参加が当たり前になり、「ママが一人で抱え込まないこと」が大切にされるようになりました。

こうした違いに戸惑う祖父母世代は少なくありません。

「自分たちのやり方が否定されているようで、少し寂しい」

「どう接したらいいのかわからない」——そんな声もよく聞きます。

でも、これは「昔が間違っていた」という話ではありません。

時代が変わり、情報が変わり、価値観が変わっただけのこと。

大切なのは、今のパパママたちが“何を大切にしているか”を理解しようとする姿勢です。

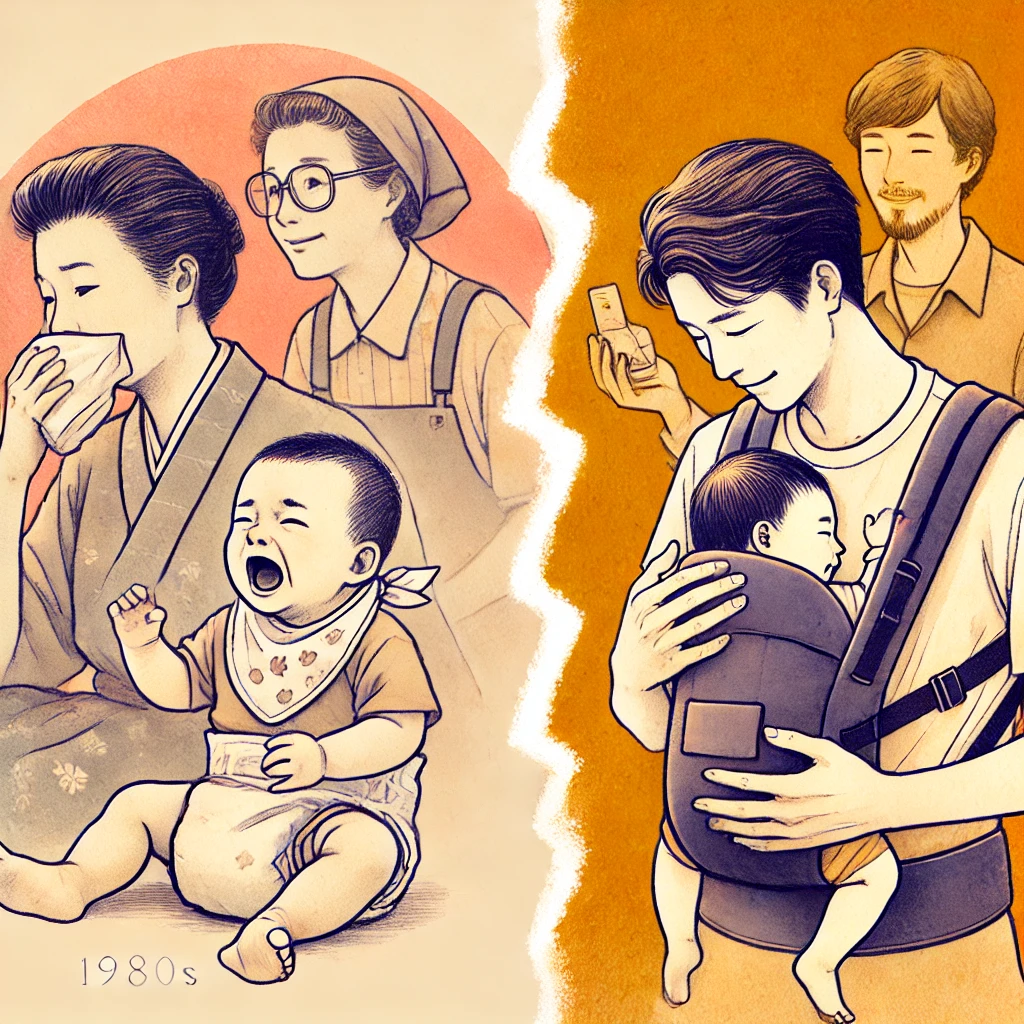

祖父母がやりがちな「NGサポート」例

「手伝ってあげたい」「少しでも楽をさせてあげたい」——

そんな思いから動いたはずなのに、なぜか感謝されない。

それどころか、娘やお嫁さんの表情がどこか曇っている…。

こんな経験、思い当たる方もいるのではないでしょうか。

実は、祖父母がよかれと思ってやっているサポートの中には、今の育児スタイルとは合わないものもあります。

たとえば、こんな例です:

- 勝手に家事を仕切ってしまう

→ 洗濯物のたたみ方、調味料の使い方など、家庭ごとの“こだわり”があり、干渉されるとストレスに。 - おやつをたくさん与える

→ アレルギーや虫歯、食事への影響を気にして、親が量やタイミングを調整していることも。 - 育児方針への口出し

→ 「昔はこうだった」「そんなに神経質にならなくても…」という言葉は、親の自信をくじく原因になることも。 - 「お母さんがしっかりしないと」などの無意識のプレッシャー

→ 今は夫婦で育児を分担する時代。母親だけに責任を押しつける言葉はNGです。

もちろん、祖父母のサポートは本当にありがたい存在です。

ただ、“ありがた迷惑”にならないよう、「自分が主役」ではなく「親を支えるサポーター」というスタンスが大切です。

何より意識したいのは、親(パパママ)自身のやり方や気持ちを尊重すること。

「こうしたら助かる?」「何かできることあるかな?」と、相談しながら関わるだけで、印象が大きく変わります。

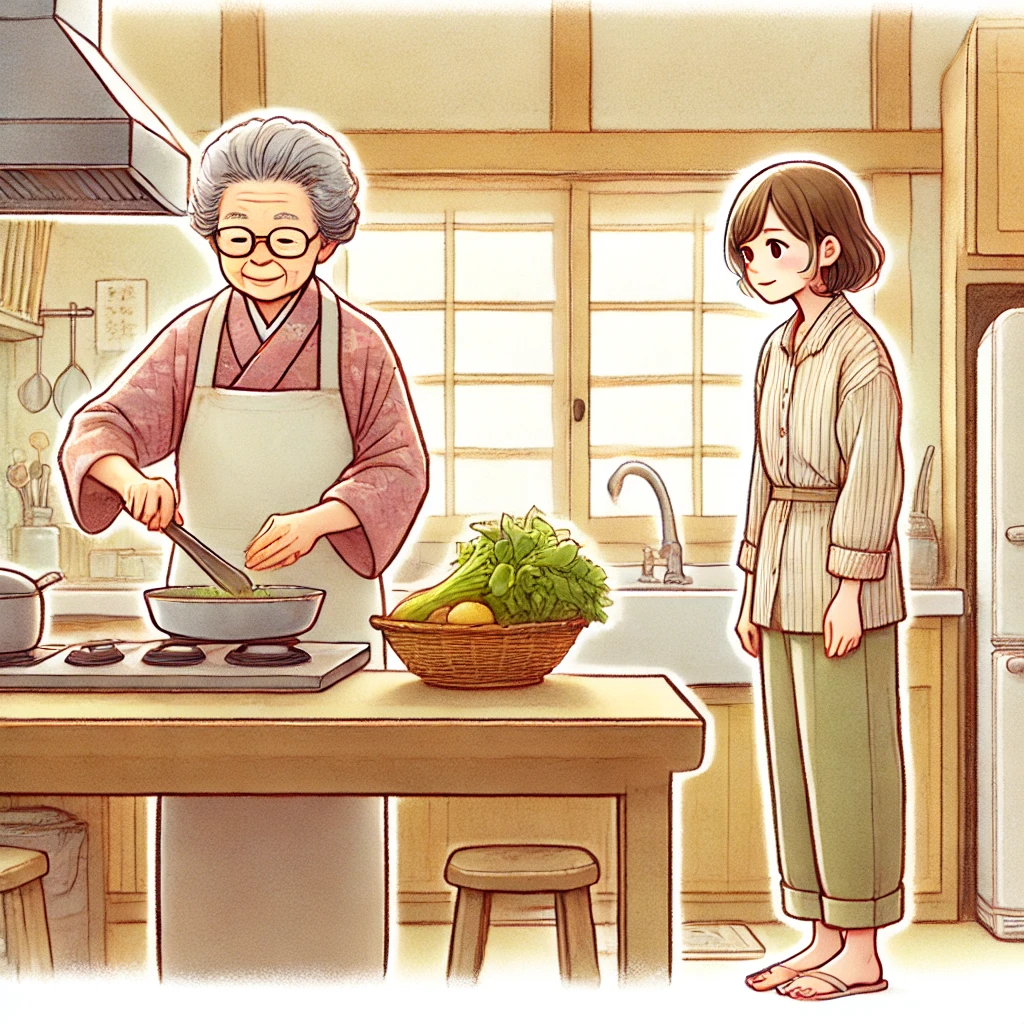

喜ばれる祖父母のサポートとは?

「じゃあ、どうすれば喜んでもらえるの?」

そう思った方、ご安心ください。

祖父母のサポートは、ほんの少し“気遣いの方向”を変えるだけで、グッと喜ばれる存在になります。

ポイントはたった3つ:

1. 距離感を大事にする

「困ったときはいつでも言ってね」と伝えつつ、出しゃばらずに一歩引く姿勢が信頼を生みます。

2. タイミングを見極める

孫が泣いている時、家が散らかっている時…

まずは「今声をかけるタイミングかな?」と一呼吸おくことで、摩擦を防げます。

3. “してほしいこと”を聞いてから動く

「やってあげた」より「頼まれてやった」サポートの方が、親は感謝しやすいもの。

「尊重されている」という気持ちが、信頼につながります。

「実母が“疲れたでしょ”って言って、赤ちゃんを1時間だけ見てくれたんです。その間にお昼寝できて、本当に助かりました。」

こんなふうに、「困っているときに、そっと寄り添ってくれる」サポートは、親にとって一生ものの信頼につながります。

孫との時間を楽しむアイデア

育児のサポートをするとき、「何かしてあげなきゃ」より「一緒に楽しもう」という気持ちで関わると、親も孫も自然と笑顔になれます。

- 絵本の読み聞かせ

おじいちゃん・おばあちゃんの声で読んでもらう絵本は、子どもにとって特別な思い出になります。 - 昔遊び(あやとり・お手玉・折り紙など)

懐かしの遊びも、今の子にとっては新鮮。自然と会話も増えます。 - 一緒にお料理・おやつ作り

簡単なおにぎりやクッキーづくりなど、孫にとっては大冒険!親も助かります。 - 体を動かす遊び

公園でのお散歩や、室内でのジャングルジム遊びなどもおすすめです。

無理に“教育的なこと”をしなくても大丈夫。

「楽しい思い出を共有すること」が、最高の育児サポートになります。

孫へのプレゼント、選ぶなら何が喜ばれる?

「せっかくなら、喜ばれるプレゼントを贈りたい」

そんなときは、次の3つのポイントを意識してみましょう。

- 親に一言相談する

→ すでに持っているものや好みがわかるので、安心して選べます。 - 年齢に合ったものを選ぶ

→ 成長に合わせて興味のあるものは変わります。 - 0〜1歳:布絵本・音の鳴るおもちゃ

- 2〜3歳:パズル・ままごとグッズ

- 4歳〜:図鑑・工作キット・自転車など

- ミニマル育児に配慮した“かさばらないギフト”

→ 絵本の定期便やおもちゃのサブスクなども人気。収納や片付けがラクで喜ばれます。

→おもちゃや絵本のサブスクについてはこちらから

大切なのは、物そのものより「気持ちが伝わるかどうか」。

親とのコミュニケーションを忘れずに、気遣いを添えて選ぶことが、喜ばれる祖父母への第一歩です。

まとめ|理想的な祖父母像とは

孫ができたとき、「何か力になりたい」と思うのは、ごく自然な気持ち。

でも、その気持ちが強すぎるあまり、親との距離感に悩んでしまうこともあります。

育児に「正解」はありません。

昔のやり方も、今のやり方も、それぞれに意味があり、価値があります。

だからこそ、親(パパママ)の考えを尊重しながら、寄り添うスタンスが何より大切。

- 出しゃばりすぎず、でも見守ってくれる

- 必要なときには、そっと手を差し伸べてくれる

- 子どもと楽しい時間を一緒に過ごしてくれる

そんな祖父母の存在は、親にとっても、孫にとっても、本当に心強いものです。

「昔はこうだった」ではなく、

「今の子育てに、どう寄り添えるか」を考えていくこと。

それが、今求められている“理想的な祖父母像”なのかもしれません。

→こちらの記事でも祖父母との育児ギャップについてまとめています。