はじめに|30代で公務員を目指す理由と不安

こんな人におすすめの記事です

- 子どもが生まれてから将来の働き方に迷い始めた方

- 医療・福祉など専門職からの転職を考えている社会人

- 「もう遅いかな…」と30代からの挑戦に不安を感じている方

- 家庭と勉強の両立ができるのか心配な子育て世代

- 公務員試験に興味はあるけど、情報が多すぎて踏み出せない方

「このまま今の仕事を定年まで続けていけるのか?」

「公務員試験に合格したのに、辞退なんておかしい?」

そう思う方もいるかもしれません。でも実際には、家庭や働き方のバランスを考えたとき、“あえて辞退”という選択をする人もいます。この記事は、そんな“選び直し”のリアルを綴ったものです。

30代になり、結婚や子育てといったライフステージの変化が続く中で、

ふとそんな不安が頭をよぎるようになりました。

転職したい気持ちはあっても、年齢や家族のことを考えると簡単には動けない。

でもこのまま10年、20年と同じ場所で働き続ける未来も、なぜかリアルに思い描けない──。

そんな“モヤモヤ”を抱えたまま日々をやり過ごしていた時期が、私にもありました。

育児と仕事に追われ、自分の未来が見えなくなっていた日々

我が家には当時0歳の子どもがいて、生活はまさに育児と仕事の綱渡り。

- 夜泣きで寝不足のまま出勤

- 定時後は保育園に猛ダッシュ

- 帰宅後はごはん・お風呂・寝かしつけで一日が終了

「自分の時間」なんて、1日ほんの15分あるかないか。

やりがいはある。家族も大切。

でも、「このままでいいのかな」と、心のどこかで違和感を抱え続けていたのが正直な気持ちでした。

公務員を目指すなら、子育てとの両立がしやすい通信講座を

「このままでいいのかな…」と迷いながらも、公務員という選択肢に希望を感じていた当時のわたし。

でも、子どもがいて、仕事もあって、毎日が慌ただしいなかで、どうやって勉強時間を確保するのか不安でいっぱいでした。

そんなときに出会ったのが、LEC(東京リーガルマインド)の公務員試験対策講座です。

- 家事の合間や子どものお昼寝中に、スマホで動画講義が見られる

- 面接・論文の添削もしっかりサポート

- 育児と両立しやすいスケジュール設計ができる

社会人や子育て中でも続けやすい工夫がたくさんあって、

「これなら、自分のペースで最後までやりきれるかもしれない」と思えました。

社会人からの公務員試験という“もう一つの道”

そんな中で見つけたのが、社会人からの公務員試験という選択肢。

それまでは、

「公務員=新卒の人が目指すもの」

という思い込みがあって、自分には縁のない話だと思っていました。

でも調べてみると、

- 社会人経験者枠

- 専門職(心理・福祉・教育)枠

- 年齢制限の緩い職種もある

など、自分のような30代・子育て世代でも挑戦できる区分が存在することを知ったんです。

「もしかしたら、自分にもチャンスがあるかもしれない──」

そう思えたことが、最初の一歩につながりました。

大変だけど、“現実的な選択肢”になりうる道

もちろん、家庭と仕事に加えて、試験勉強を続けるのは簡単ではありません。

合格までの道のりも決して甘くはない。

それでも私は、「今の働き方に違和感を覚えた人」が、

現実的に選び取ることができる道のひとつとして、社会人からの公務員試験を伝えたいと思いました。

このブログでは、実際に私が感じた悩み、調べたこと、試した勉強法、家族との調整、

そして合格後に“辞退する”という選択に至るまでのリアルな体験をまとめています。

同じように悩んでいるあなたが、「何かを変えてみようかな」と思えるきっかけになれば嬉しいです。

私が挑戦を決めた理由|医療職10年目の転機

作業療法士として全力で走った10年間

私が作業療法士として働き始めたのは20代前半。

病院の回復期リハからスタートし、訪問リハや老健施設など、さまざまな現場で経験を積んできました。

「目の前の人の生活が、少しでも前向きに変わる」

その瞬間に立ち会えることに、やりがいと誇りを感じながら働いてきました。

立ち止まって見えた「この先」の不安

でも、10年目を迎えたある日、ふと心に浮かんだのが――

「この働き方を、この先も続けていけるのか?」という疑問でした。

- 肉体的な負担(移動や記録業務、介助)

- 現場の慢性的な人手不足と制度の変化

- キャリアの先行きが見えにくい不安

とくに子どもが生まれてからは、勤務時間外のミーティングや急なシフト変更、週末対応などが重なり、

家庭と仕事のバランスが一気に崩れたと感じました。

作業療法士という仕事は今も好きです。

けれど、「このまま現場にとどまり続けるのか、それとも違う道を模索すべきか」

本気で考えるようになりました。

偶然見つけた「法務教官(心理)」という選択肢

そんな中で、ふと目にしたのが「法務教官(心理)」という国家公務員の専門職。

- 少年院・矯正施設で非行少年と向き合い支援する仕事

- 面接、行動観察、支援計画の作成などを行う

- 対人支援の経験や心理学的知見が活かせる分野

最初は正直、「自分にできるのか」と不安でした。

けれど、詳しく調べていくうちに、作業療法士として培ってきた経験が活かせる仕事だと感じるようになりました。

「公務員=安定」では済まされない、法務教官の現実

もちろん、一般的には「公務員=安定」「働きやすい」というイメージがあるかもしれません。

けれど、法務教官の現場はむしろ非常にハードです。

- 少年への対応による精神的な消耗

- 勤務時間が長く、突発的な対応も求められる

- 育児中の家庭には厳しい場面もある

柔軟な働き方という意味では、訪問や非常勤などを選べる作業療法士のほうが現実的な選択肢だったかもしれません。

それでも、私は「環境を変えたい」「自分の力で別の形の支援をしてみたい」という思いを強くしていきました。

今ならまだ動ける、その感覚が決め手になった

- 30代のうちにしか受験できない専門職区分

- 子育て中とはいえ、体力的にも精神的にもまだ余裕がある今

- そして「もう一度、挑戦したい」と思える気持ちが残っている今

不安がなかったわけではありません。

でも、「このまま時間だけが過ぎて後悔するくらいなら、やってみよう」と思えたことが、決断の背中を押してくれました。

あなたへ|「迷い」は、動く前に必要な感情

挑戦にはリスクもあります。家庭の調整、失敗への不安、自信のなさ──。

でもそれは、「今のままでいいのか」と思える自分に出会えたからこそ出てくるものです。

もし今、あなたも「このままでいいのかな」と感じているなら。

その感覚はきっと、何かを変えるタイミングが来ている証拠だと思います。

家族の理解と協力|育児と勉強を両立するための工夫

社会人の最大のハードルは「家庭との調整」

社会人が公務員試験に挑戦するにあたって、

最も大きな壁のひとつが「家庭の理解」だと思います。

特に子育て世代にとっては、ただでさえ毎日が戦場のような忙しさ。

その中で、さらに「勉強時間を捻出する」のは至難の業です。

決意したらまず「正直に話す」

私が受験を決めたとき、最初にしたのは、妻に本音を伝えることでした。

「今の働き方に不安がある。

このまま年齢を重ねるより、今動いた方がいいと思ってる。

公務員を目指して、1年だけ本気で頑張ってみたい。」

妻は一瞬驚いた表情を見せました。

当然です。乳児の育児で手一杯のなか、さらに受験勉強を重ねようとしているわけですから。

でも、日頃から私の葛藤や不安を感じ取ってくれていたのか、

しっかり話し合った末に「やってみたらいいよ」と背中を押してくれました。

両立のために話し合って決めた4つのルール

もちろん「じゃあよろしく!」と丸投げできるわけもなく、

そこからは現実的な作戦会議のスタートです。

わが家では次の4つのルールを決めて、勉強と家庭のバランスを保ちました:

- 朝4時起きで勉強(家族が起きる前の静かな時間を活用)

- 休日は「出来れば午前はパパの勉強時間」と役割分担

- イライラしないことを最優先(心の余裕を保つ)

- 子どもの体調不良や突発イベント時は潔く諦める

これらのルールは、単に勉強時間を確保するだけでなく、

「家庭に不満やギスギス感を残さない」ことを大事にした設計でした。

葛藤しながらも、“やる”と決めたからこそ

受験期間中、何度も葛藤がありました。

- 「今日は子どもと遊んだ方がよかったかな…」

- 「勉強ばかりしていて、申し訳ない気がする」

そんな気持ちが頭をよぎる日もありました。

でも、ふとした瞬間に

「パパ、がんばってね」

と子どもに言われたとき、不思議とまた前を向けるんです。

家族と「無理なく協力する仕組み」が合格の鍵

育児と試験勉強の両立は、理想どおりにはいきません。

でも大切なのは、

- 「無理に完璧を目指さないこと」

- 「家族と対話し、仕組みで続けること」

この積み重ねこそが、最終的に合格を引き寄せてくれたと思います。

あなたへ|両立に悩む社会人に伝えたいこと

もし今、家族とのバランスに悩んでいるなら──

完璧じゃなくていい。やり方は、話し合って決めればいい。

大切なのは、“自分ひとりで頑張らないこと”です。

一緒に考えてくれるパートナーがいれば、

不安も不満も、少しずつ乗り越えていけます。

試験制度の情報収集と迷ったこと|区分選びの現実と決め手

「公務員になる」だけじゃ足りない。制度の複雑さに直面

「公務員試験を受けよう」と決めたものの、最初にぶつかったのは、

制度がとにかく複雑すぎるという現実でした。

- 国家一般職

- 地方上級

- 特別区

- 社会人経験者採用枠

- 心理職・福祉職などの専門職

…名称だけで混乱するレベルです。

年齢制限、受験資格、試験内容、倍率、採用後の勤務地──すべてが異なるのです。

最初は「国家=激務、地方=安定」くらいのふんわりイメージしか持っていませんでしたが、

調べていくうちに、その認識の甘さに気づかされました。

年齢制限の壁と、30代が現実的に目指せる区分

多くの一般行政職(新卒枠)は29歳以下までが多く、

30代が受験可能なのは一部の社会人経験者採用枠や専門職に限られます。

そんな中、候補として浮かんだのが、法務教官(心理)という国家公務員の専門職。

▶ 法務教官(心理)とは?

- 法務省管轄の専門職(少年院・矯正施設などに配属)

- 非行少年への心理的支援・行動観察・支援計画作成などを担当

- 実務経験者や心理学系資格保持者が多く、30代でも受験可能

「キャリアを活かせるか」「家庭と両立できるか」で判断

私自身、作業療法士として児童・精神科分野で臨床経験があり、

「これは活かせるのでは?」という思いが湧きました。

単なる“安定志向”で職種を選ぶのではなく、

自分のキャリアの延長線上にある仕事を選んだ方が、面接でも説得力が出るはず──。

とはいえ、法務教官の仕事内容は決して楽ではなく、

精神的なタフさも必要。調べるほどに、「本当にできるか?」という迷いも出てきました。

他の心理系区分とも比較して、法務教官に絞った理由

他にも候補としては、

- 家庭裁判所調査官補

- 矯正心理専門職

などがありましたが、最終的に法務教官を選びました。理由は次の通りです。

| 判断軸 | 内容 |

|---|---|

| 年齢制限 | 30代でも問題なく、社会人経験者が多い実績あり |

| 対策のしやすさ | 過去問・講座が充実していて計画的に取り組める |

| キャリアの親和性 | 医療・福祉現場の経験がそのまま活きる職種 |

| 講座の充実度 | LECで専門記述・論文・面接まで一貫して学べた |

「迷った時間」も意味があった

今振り返れば、迷っていた時間=自分の価値観を整理する時間だったと思います。

- 子育てとの両立は可能か?

- 転勤や勤務地はどこまで許容できるか?

- 自分の“強み”を活かせる職種か?

そう問い直した末に、「今のキャリアを使い切る」「家庭とのバランスを取る」という軸が明確になり、法務教官に決めました。

あなたに伝えたいこと

公務員試験は、合格だけを目指すゲームではありません。

制度を理解し、自分に合う道を探すこと自体が、最初の“試験”のようなものです。

迷って当然です。

でも、調べて、考えて、選んだその道には、自分なりの理由がきっと残ります。

心理職で公務員試験に挑むなら「独学+予備校利用」が現実的

なぜ講座併用を選んだのか?

公務員試験に挑戦するにあたって、私は早い段階から

「独学+予備校利用の併用」で進めると決めていました。

特に心理職(法務教官・保護観察官・矯正心理など)を目指す場合、

- 情報が古い

- 教材が行政職寄り

- 論文・専門記述対策が独学では難しい

といった不安がどうしても拭えませんでした。

資料請求して比較した4社|TAC・クレアール・大原・LEC

私は次の4社から資料を取り寄せ、

「心理職に強いか」「実践的か」「サポート体制はどうか」を中心に比較しました。

| 予備校 | 特徴 | 心理職対応 | サポート | 印象 |

|---|---|---|---|---|

| LEC | 動画講義・対策教材が充実 | ◎ 専用講座あり | 論文添削・模擬面接も豊富 | 実践力・情報の質が◎ |

| TAC | 大手で校舎が多い | △ 心理職は行政職扱い | 通学向け中心 | 自宅からやや遠く断念 |

| クレアール | コスパ重視・独学向け | △ 教材は豊富 | オンライン特化 | 質問サポートにやや不安 |

| 大原 | 通学・安定の定番校 | △ 行政職中心 | 面接重視 | 心理系の講義数が少なめ |

最終的にLECを選んだ理由

私の中で最重要だったのは、

「心理職系の専門対策がしっかりしているかどうか」でした。

一般的な行政職対策は多くの講座が対応していますが、

心理系はそもそも選べる講座が少なく、教材の質にばらつきがあるのが現実です。

▶ LECを選んだ決め手:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特化講座 | 心理職(法務教官・矯正心理・保護観察官など)対応講座あり |

| 講義スタイル | 動画講義/1コマ30〜60分/スマホ・倍速視聴OK |

| サポート体制 | 模試・論文添削・模擬面接を自宅・オンライン完結できる |

| 対面相談 | 都内在住だったため校舎相談も活用できた |

気になる料金は?投資としてどう考えたか

私が受講したのは心理職向け講座+専門記述オプション。

そこに模試・論文添削・面接対策を加えて、総額は約35万円ほどでした。

正直、決して安くはありません。

でも私は「1年で合格する」と決めていたため、必要な自己投資として迷いませんでした。

他社との違いを感じたポイント

LECは講義だけでなく、次のような実践的ノウハウが手厚かったのが印象的でした。

- 心理職に特化した過去問の傾向と対策

- 専門記述の型や例文の蓄積

- 想定問答集など、面接本番に強い内容

特に記述対策は独学では限界があり、

“フィードバック付きで書き直す経験”が合格への近道だったと思います。

結論|教材の質と実践力でLECを選んでよかった

他社も悪くはなかったです。

でも私は「心理職を本気で狙うなら、情報の深さと現場対応力が決め手になる」と思いました。

教材の質 × 実践で使えるノウハウ × 精神的サポート

この3つを総合して、LECが最も安心して使える講座だと感じたのが、選んだ理由です。

教材と学習戦略|iPad・アプリ・勉強記録の工夫

社会人の勉強は「何を使うか」より「どう使うか」

時間がない社会人にとって、「どの教材を選ぶか」よりも、「どう使い倒すか」の方が何倍も重要です。

私も、平日は仕事、休日は育児と家事でまとまった勉強時間なんてほとんど取れませんでした。

だからこそ、

- 教材の厳選

- 使い方の最適化

- “いつでも始められる環境づくり”

この3つが、合否を分けるカギになったと実感しています。

【1】LECの講義動画 × iPadで“すき間時間を最大化”

メインの勉強は、LECの講義動画+テキストPDFのセット。

▷ 実際の活用法:

- 朝の身支度中にスマホで1.5倍速再生

- 子どもの昼寝時間に1コマだけ視聴

- テキストはPDFをiPadのGoodNotesに一元管理

- 教科ごとにノート分け+Apple Pencilで手書きメモ

手を動かしながらメモを取ると、ただ聞くよりも記憶の定着率が体感で倍違いました。

また、iPadに全教材が入っているので、「よし、勉強しよう」のハードルがとにかく低くなったのもポイントです。

【2】アプリで“見える化”と気持ちの切り替えを

やる気が出ない日や、疲れて机に向かえない日でも、アプリが味方になってくれました。

| アプリ名 | 活用方法 | ポイント |

|---|---|---|

| Studyplus | 毎日の勉強時間・教材を記録 | グラフで“積み重ね”が見える → モチベ維持に効果的 |

| MIKAN | 英単語を通勤中や待ち時間に暗記 | 「達成感」が小さな自信に。空き時間を“勉強時間”に変換できる |

「やったことが記録として残る」だけでも、モチベーションの保ち方が変わってきます。

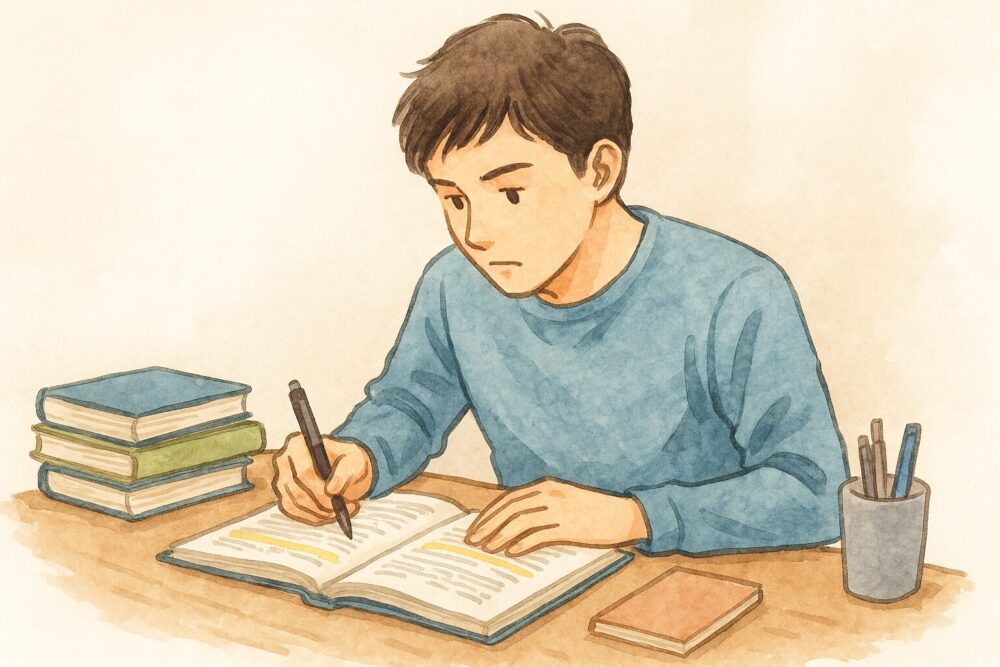

【3】市販教材は“目的別”に使い分ける

全部を完璧にやろうとしない。

その代わりに、「自分にとって必要な部分だけ」使い倒すことを意識しました。

| 教材名 | 活用方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 総合英語One(桐原書店) | Kindle版を熟読 | 文法が苦手だったので、スキマでじっくり読み込み型 |

| 速読英単語(Z会) | 音声データを活用 | 寝かしつけ中に“ながら学習”で耳からインプット |

| 時事対策一問一答集 | 空き時間に数問だけ解く | 行政系の補完に。気晴らしのような感覚で活用 |

| 過去問(LECオリジナル) | 年度ごとの反復演習 | iPadで苦手部分にメモ・付箋を追加しながら復習効率UP |

「持ち歩かない」「開けばすぐできる」この感覚が、日常の中に勉強を溶け込ませるポイントでした。

【4】“始めやすく、続けやすく”が最強戦略

社会人・子育て中にとって、勉強時間を増やすのは難しい。

でも、「勉強に入りやすくする」ことは、工夫次第でいくらでもできる。

私の場合は、

- 紙を持ち歩かない

- 教材もノートも全てiPadに集約

- 「いつでも開ける状態」を用意しておく

これだけで、「今すぐできる」→「やった」という達成感につながり、勉強が生活の中に自然と溶け込んでいきました。

社会人の公務員試験に必要なのは「戦略的な工夫」

- まとまった時間が取れない

- 家では集中しづらい

- モチベが続かない…

そんな現実を受け止めたうえで、

「それでもやれる形」を用意することこそが、社会人合格のカギです。

時間がない社会人にとって、「何を使うか」よりも「どう使うか」の方が何倍も大事です。

私も平日は仕事、休日は育児と家事。まとまった時間なんてほとんど取れませんでした。

だからこそ、「教材の取捨選択」と「使い方の工夫」は、合否を分けるカギになったと実感しています。

途中で挫折しかけた時のこと|続けるための“仕組み”とリセット法

「今日くらいは、もういいかな…」と思った夜

そんな日が、何度あったか分かりません。

子どもが夜泣きして、朝も起きられず。

仕事では理不尽なクレーム対応、帰宅後はヘトヘト。

疲れて、机に向かう気力なんてまったくない。

私が公務員試験の勉強をしていた期間、心が折れかけた瞬間は一度や二度ではありませんでした。

特に冬の真っただ中の2月頃。

模試の点が思うように伸びず、「これ、落ちるかもしれないな…」という不安に襲われ、1週間ほど完全に手が止まった時期がありました。

【1】ゼロの日を作らない“仕組み”が救いだった

そんな時に私を救ってくれたのが、「ゼロじゃない行動」の習慣でした。

─ 実際にやっていたこと:

- 講義動画を 1.5倍速で1本だけ流す(聞き流しでもOK)

- MIKANで 英単語を100個だけチェック(所要3分)

- iPadのGoodNotesで 過去メモを1ページだけ見返す

「たったこれだけ?」って思うかもしれません。

でも、不思議なもので「何かしら手をつけた」という事実だけで、自己肯定感がちょっと保たれるんです。

その感覚が、また次の日に戻る足がかりになってくれました。

【2】やる気に頼らず、“スイッチの場所”を決める

受験は「やる気」だけじゃ続きません。

育児と仕事に追われる中では、どんなに強い気持ちがあっても崩れるときがある。

だから私は、「やる気」ではなく“習慣のスイッチ”にりました。

→ 決めていたルールはただ1つ:

朝起きたら、とにかく机に座る。1分でもいいから、開く。

時間が取れなくても、1日5分でも、

「朝に机に向かう」という行動のリズムが、少しずつ心と体にしみ込んでいきました。

【3】支えになったのは、小さな背中と、家族の存在

ある日、うつ伏せになって机で眠っていた私の背中を、

1歳の子どもが「トントン」と小さな手で叩いてくれたんです。

「ぱぱ?」

そのひと言で、涙が出そうになりました。

「合格して、この子に胸を張って“お仕事がんばってるよ”って言えるようになりたい」

──その気持ちが、私を立て直してくれました。

【4】“崩れてもいい”を前提にした工夫を

社会人の受験は、計画通りにいかなくて当たり前です。

- 子どもが熱を出したり

- 残業で夜が潰れたり

- 夫婦で予定が食い違ったり

思い通りにいかないからこそ、「毎日やることを減らしてでも、ゼロにしない」のがコツ。

やる気じゃなくて、しくみで続ける

完璧じゃなくて、反復で積み上げる

これが、育児中でも受験勉強を乗り切るための、私なりのリセット法でした。

こんな人に届いてほしい

- 勉強が続かなくて悩んでいるパパママ

- 合格を目指しているけど、心が折れそうな社会人

- 「やる気が出ない」ことに自己嫌悪してしまう人

がんばることが正義じゃない。

続けるための環境と仕組みこそが、最大の武器になります。

公務員試験 直前期の勉強法|「仕上げ」の1ヶ月でやったこと

試験まで残り1ヶ月。

ここからは「知識を入れる段階」から、「実際に出せる状態に仕上げるフェーズ」に入ります。

私がこの時期に重視したのは、次の3つです。

【1. 過去問の反復】

─ 点を取れる形に整える訓練

公務員試験の本番で問われるのは、知識そのものよりも「試験問題として処理できるかどうか」。

そのため、LECで配布された過去5年分の専門記述や教養試験の問題を繰り返し演習しました。

- 解いた直後に解説を見ず、「なぜ間違えたか」を自分の言葉で書き出す

- 同じ問題を3日後、1週間後に再演習して、知識の定着を確認

- iPadに書き込んだ内容を週単位で整理し、「苦手ノート」だけを再集中復習

特に心理系の専門記述は、論点ごとの型(例:発達・支援・環境調整など)があることに気づいてから一気に得点力が上がりました。

【2. 論文対策と構成練習】

─ 頭の中で「型」を再生できるまで

公務員試験では、「当日思いついたことをその場で書く」力だけでは不十分です。

私はLECの論文テンプレート(問題提起→理由→事例→課題→提案)を活用し、次のように練習しました。

- 書く前に構成メモを30秒で作る練習を毎日継続

- 時間がない日は冒頭2段落だけでも書いてリズムをキープ

- テーマごとの冒頭文・締め文の型を複数ストック

これにより、「何を書くか」よりも「どう構成するか」を体に染み込ませる感覚が身につきました。

論文が苦手だった私にとって、構成力の安定は本番で大きな武器になりました。

【3. 面接・模擬問答のシミュレーション】

─ 一次終了後から一気にスイッチ

正直、面接対策は一次試験が終わるまで本格的にできていませんでした。

でも、LECの模擬面接を事前予約しておいたことで、一次後すぐにギアチェンジできました。

- 家族や同僚に協力してもらい、「自己PRだけ話させて」を何度も練習

- 面接官に伝えるための「なぜこの職種か」「今の仕事との違い」をストーリーで整理

- 作業療法士としての経験を、“相手の立場”で価値に変換して伝える視点を意識

話しすぎず、相手の質問を引き出す姿勢を心がけたことで、

本番では「現場経験がしっかりしている」「冷静に話せる」と評価され、むしろ面接が勝負所になりました。

【最後の1ヶ月の心得】

─ 新しいことは入れない、やってきたことを「使える形」に

直前期は、正直不安とプレッシャーに飲まれやすい時期です。

でも私は「新しいことを増やさず、やってきたことを深める」ことだけに集中しました。

- 奇をてらわない

- 焦らない

- 今までの積み重ねを「本番で使える形」にする

それが、私にとって最も合理的で心が折れない戦略でした。

あなたへのメッセージ

もしあなたが今、不安でいっぱいでも大丈夫。

ここからの1ヶ月は、“やるべきことはもうやってきた”という土台を信じる時間です。

あなたの積み上げてきた努力が、試験当日にちゃんと力になることを願っています。

公務員を目指すなら、子育てとの両立がしやすい通信講座を

「このままでいいのかな…」と迷いながらも、公務員という選択肢に希望を感じていた当時のわたし。

でも、子どもがいて、仕事もあって、毎日が慌ただしいなかで、どうやって勉強時間を確保するのか不安でいっぱいでした。

そんなときに出会ったのが、LEC(東京リーガルマインド)の公務員試験対策講座です。

- 家事の合間や子どものお昼寝中に、スマホで動画講義が見られる

- 面接・論文の添削もしっかりサポート

- 育児と両立しやすいスケジュール設計ができる

社会人や子育て中でも続けやすい工夫がたくさんあって、

「これなら、自分のペースで最後までやりきれるかもしれない」と思えました。

まとめ|合格して、でも「受けない」と決めた理由

30代、子育て中、仕事を続けながらの受験。

その中で勝ち取った「合格通知」は、間違いなく人生のなかで大きな達成でした。

でも私は、最終的に「辞退する」という決断をしました。

結果として、辞退を決めた理由は以下の3点でした。

- 勤務地が想定より遠方で、育児への関与が難しくなると感じた

- 転居・単身赴任のリスクが現実味を帯びてきた

- 現職での働き方に柔軟性が出てきて、改めてやりがいを感じた

「合格した=必ず転職すべき」ではない。

むしろ、“合格したからこそ冷静に選び直せた”と今は思っています。

理由はひとつ。

家族との時間を守ることを、何よりも大切にしたかったからです。

公務員試験に合格したことで、自分の選択肢は確かに広がりました。

「やればできる」「まだ挑戦できる」──

その実感は、これからの人生にとって何よりの財産になったと思っています。

でもその一方で、採用後の勤務地や勤務時間、生活の変化を現実的に考えたとき、

「今、ここで一緒に子育てしている時間を、私は手放したくない」と強く思いました。

これは、挑戦を後悔したわけではありません。

むしろ、挑戦したからこそ、“選ぶ”ことができたのだと実感しています。

この経験は、単なる転職活動ではなく、

「人生の軸」を見つめ直す時間でした。

「やっぱり、子どもと過ごす今を大切にしたい」

「自分の力で道をつくっていけると知れた」

その答えにたどり着けただけで、私は十分だったと思っています。

実際、辞退してからは現職での働き方も見直し、職場に相談して時短勤務や業務の調整をしてもらいました。

以前よりも家庭とのバランスが取りやすくなり、「あのとき選び直してよかった」と感じています。

▼ 読んでくれたあなたへ

もし今、進むべき道に迷っているなら──

「一度立ち止まって、自分にとって本当に大切なものは何か」を考えてみてください。

正解は一つじゃありません。

合格することも、辞退することも、すべて“人生の選択肢”のひとつです。

だからこのブログでは、「公務員になる方法」だけでなく、

「人生の選択肢をどう増やし、どう絞るか」も伝えていきたいと思っています。

この記事が、あなた自身の“気づき”や“行動”につながれば──

それだけで、書いた意味があると感じています。

この記事の要点を、3つだけ振り返ります。

- 公務員試験合格は“選択肢”の一つであり、ゴールではない

- 辞退は失敗ではなく、“今の自分に必要な選び直し”である

- 自分と家族が納得できる働き方が、最も大切

公務員になることに不安を感じている方も、「辞退=後悔」ではないことを、ひとつの事例として伝えられたらうれしいです。

よくある質問|社会人受験のリアルに答えます

Q. 30代でも採用される?

→ 職種によりますが、心理職・福祉職などは30代の合格実績が多く、面接で社会人経験がむしろ強みに。

Q. 独学だけで受かる?

→ 一般教養なら可能性はありますが、専門記述や面接を考えると通信講座の併用がおすすめです。

Q. 勉強時間はどれくらい?

→ 平日2時間、休日4〜5時間。隙間時間の活用と、毎日“ゼロにしない”仕組みづくりがカギでした。

Q. 公務員試験に合格したのに辞退しても不利になりますか?

→ 基本的に次回以降の試験に不利になることはありません。ただし、官庁訪問や面接選考の経緯によっては個別に考慮される場合もあります。

Q. 社会人・子育て中でも本当に合格できる?

→ 十分可能です。筆者も仕事・育児と両立しながら合格しました。学習時間の確保と家族の理解がカギです。

関連リンク・次回案内

この体験記は、note連載記事と連動しています。

記事内で登場した教材やアプリの詳細、合格までのタイムライン、勉強法のテンプレートなどはnoteの有料特典としてまとめています。

→ note連載「社会人が本気で公務員を目指した話」https://note.com/mutamuta92370

はじめてこのブログに来てくださった方へ

このブログでは、

子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、

暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。

結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――

「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。